Groß angekündigt und von der Politik vereinnahmt, erfüllt die erste deutsch-mongolische Koproduktion nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Dennoch verändert „Die goldene Jurte“ den Blick auf das populäre Märchengenre.

Anfang der 1960er-Jahre steckt der DEFA-Märchenfilm wieder einmal in der Krise. Die durchlebte das staatliche Filmstudio zwar auch schon Mitte der 1950er-Jahre, als mehrere Produktionen – darunter „Das tapfere Schneiderlein“ (1956, R: Helmut Spieß) und „Das singende, klingende Bäumchen“ (1957, R: Francesco Stefani) – als künstlerisch ‚misslungen’ abgestempelt wurden, was wiederum den kulturpolitischen „Eiszeit“- und „Tauwetter“-Perioden geschuldet war.

Vom „Kälbchen“ bis zum „Kleid“

Doch diesmal scheint das Dilemma weitaus größer. So wird „Das hölzerne Kälbchen“ (1961, R: Bernhard Thieme), eine Verfilmung frei nach dem Grimm’schen „Das Bürle“, im April 1960 von der staatlichen Filmabnahmekommission abgelehnt und erst in einer überarbeiteten Fassung im Dezember zugelassen (vgl. Simons 2003, S. 45–47). Größere Filmkritiken unterbleiben.

Auch „Das Zaubermännchen“ (1960, R: Christoph Engel, Erwin Anders), eine „Rumpelstilzchen“-Adaption, scheint den Filmverantwortlichen suspekt: Denn es erlebt keine viel beachtete Uraufführung in der Hauptstadt, sondern startet überraschenderweise in nur einem einzigen Berliner Kino, wo es nur kurz läuft (29.7.–1.8.1960, Jugendfilmtheater Münz, Berlin, Münzstraße 5) und ebenso von den Hauptstadtredaktionen ‚übergangen’ wird.

Der Märchen-Satire „Das Kleid“ (R: Konrad Petzold), frei nach Hans Christian Andersens „Des Kaisers neue Kleider“ ergeht es im Sommer 1961 noch schlimmer, denn die Produktion wird erst gestoppt und am Ende ganz verboten. Grund sind eine ganze Reihe von Anspielungen und frechen Überspitzungen auf diktatorische Herrschaftszustände, in denen Filmfunktionäre die DDR-Zustände zu erkennen glauben (vgl. Schlesinger 2021).

Festliche Premiere „Die goldene Jurte“

Dabei sollte „Das Kleid“ – wie auch die deutsch-mongolische Zusammenarbeit „Die goldene Jurte“ über ein prächtiges Rundzelt – eines der Glanzlichter der DEFA-Märchenfilmproduktion des Jahrgangs 1961 werden. Gerade in den ersten Gemeinschaftsfilm der DDR und der Mongolischen Volksrepublik (MVR) setzt man große Hoffnungen.

Die festliche Premiere findet am 27. Juni 1961 in der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator statt; ranghohe Politiker und Mitglieder des Filmstabs aus beiden Ländern sind dabei. Die Meldung schafft es in der „Berliner Zeitung“ (29.6.1961) sogar auf Seite 1, im CDU-Zentralorgan „Neue Zeit“ (29.6.1961) immerhin auf Seite 2. Die deutsche Uraufführung ist im Juli 1961; sie wird aber bereits weniger stark in der Presse hervorgehoben.

Gleichwohl ist die DDR ein wenig stolz, dass der noch junge Arbeiter-und-Bauern-Staat mit dem weltweit zweiten sozialistischen Staat (nach der Sowjetunion) solch ein Gemeinschaftsprojekt gestemmt hat. Seit 1950 gibt es zwischen beiden Ländern diplomatische Beziehungen, die als eng und herzlich gelten. Nun soll im kulturellen Bereich mit dem Märchenfilm, an dem die mongolische Produktionsfirma Mongolkino beteiligt ist, ein neues Kapitel aufgeschlagen werden.

Worüber erzählt „Die goldene Jurte“?

„Die goldene Jurte“ enthält Motive aus einem mongolischen Märchen und erzählt vom alten Hirten Pagwa (Zaagani Zegmed) im Tal der roten Blumen, dem der weise Arat (Dshambaagijn Lubsandshamdz) einst eine Truhe schenkte. Sie garantiert Pagwa und seinen drei Söhnen in der trockenen Steppe das Überleben (ein Teich mit nie versiegendem Wasser für Mensch und Tier). Doch die Truhe dürfe niemals geöffnet werden, weil sonst der Teich austrockne.

Die goldene Jurte (1961): Jorrup (S. Suchbaatar, l.) und Jombo (G. Zegmed) / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

Aber die älteren, faulen und habgierigen Brüder Jorrup (Surengijn Suchbaatar) und Jombo (Gambodshawin Zegmed) halten sich nicht daran und stürzen alle ins Verderben. Dawadorshi (Batsuchijn Zorig), der jüngste Sohn – edel, hilfreich und gut – fragt den weisen Arat um Hilfe, wird von ihm geprüft und bringt am Ende das Leben, resp. das Wasser zurück ins Tal, in dem alle wieder glücklich leben können.

Filmdreh in der mongolischen Steppe

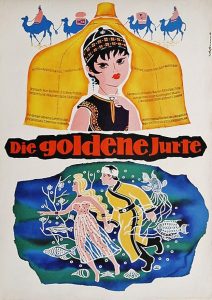

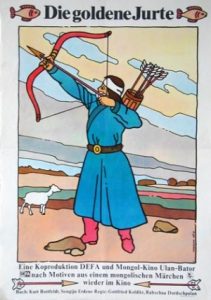

Kinoplakat: Die goldene Jurte (DDR/MNG 1961) / © Progress/DEFA-Stiftung

„Die goldene Jurte“ schlägt damit auch im Szenenbild ein neues Kapitel für die DEFA-Märchenfilmproduktion auf. Denn im vorherigen Jahrzehnt entstanden Außenaufnahmen zuvorderst auf dem Studiogelände in Potsdam-Babelsberg und nur vereinzelt an Außendrehorten en plein air (franz., dt. „im Freien“). Dazu zählen „Das Feuerzeug“ (1959, R: Siegfried Hartmann), „Der Teufel vom Mühlenberg“ (1954, R: Herbert Ballmann) und „Das kalte Herz“ (1950, R: Paul Verhoeven).

Nicht zu vergessen ist ebenso, dass der Märchenfilm – bewusst oder unbewusst – erstmals Bilderwelten bedient, die wenige Jahre später mit dem Genre des deutschen Indianerfilms bzw. Western in Ost (1966–1978, mit Gojko Mitić) und West (z. B. „Winnetou“-Filme, 1962–1968) verbunden, aber freilich schon viel früher in US-amerikanischen Abenteuerfilmen bedient werden, wie z. B. rasante Verfolgungsjagden zu Pferd.

Folkloristisch geprägte Märchenbilder

Kinoplakat: Die goldene Jurte (DDR/MNG 1961) / © Progress/DEFA-Stiftung

Kameramann Erich Gusko, erprobt im DEFA-Märchenfilm (u. a. „Das Feuerzeug“; „Frau Holle“, 1961, R: Gottfried Kolditz), verantwortet die ‚neuen’, oftmals „dokumentarisch anmutenden“ Landschafts-Bilderwelten, die „Die goldene Jurte“ von Beginn an durchziehen (Rader 2021, S. 131). Dazu zählen später ebenso folkloristisch geprägte, farbenfrohe Marktszenen, die Einblicke in die traditionelle mongolische Alltagskultur sowie in das Kunsthandwerk geben wollen.

Im Gegensatz zu Drehbuch (Kurt Bortfeldt, Sengiin Erdene), Regie (Gottfried Kolditz, Rabschaa Dordschpalam), Bauten (Alfred Tolle, L. Gawaa) sowie Produktions- und Aufnahmeleitung, die personell gemeinschaftlich austariert sind, führt Gusko die Kamera aber allein.

Kontrastreiches Figurenensemble

Das Märchen selbst ähnelt in seiner Erzählstruktur dem Brüdermärchen: Darin sind mehrere Brüder die Helden, von denen der Jüngste, oftmals zurückgesetzt, die anderen (meist älteren) in seinen Tugenden überragt. Außerdem stehen dem Jüngsten Helferfiguren (Mentor) zur Seite, die seinen Charakter prüfen und ihn unterstützen, wie z. B. im Märchen „Die goldene Gans“, das später von der DEFA verfilmt wird (1964, R: Siegfried Hartmann).

Die dem Volksmärchen innewohnenden starken Kontraste „mit ihrer Schwarzweißmalerei und durchschaubaren Konflikten“ (Horn 1996, Sp. 246) sind in Drehbuch und Film allerdings nicht abgemildert; sie durchziehen unverändert Figuren, Sprache, Struktur und Moral der Geschichte und lassen den Märchenfilm mitunter schablonenhaft und flach erscheinen.

Die goldene Jurte (1961): Dawadorshi (B. Zorig), Jorrup (S. Suchbaatar), Jombo (G. Zegmed, v. l. n. r.) / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

____________________

TV-TIPP

Die goldene Jurte (1961): Sonnabend, 6. September 2025 um 11.30 Uhr im RBB.

Die goldene Jurte (1961): Sonntag, 23. November 2025 um 16.15 Uhr im MDR.

Womöglich hätte ein ausdifferenziertes Figurenensemble, z. B. ein Trickster, den man Dawadorshi als komischen Begleiter an die Seite stellt, jene Schwarzweißmalerei abmildern können, denn: er „[…] bringt Helden wie Publikum beizeiten wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurück“ (Vogler 1997, S. 151).

Dabei versuchen Drehbuch/Regie durchaus, das Böse in Gestalt der beiden älteren Brüder nuanciert darzustellen, wenn Jorrup als klug, aber ebenso gefährlich, und Jombo als dümmlich, aber ebenso manipulierbar agiert. So ‚triumphieren’ die bösen Figuren in ihrem (Schau-)Spiel in gewisser Weise gegenüber dem naiv-guten Helden – auch wenn sie am Ende geläutert sind.

Das Kostüm unterstützt die charakterlichen Unterschiede, wenn Jorrup und Jombo herausgeputzt sind und Dawadorshi im Verhältnis dazu eher schlicht wirkt (Masken: Gerhard Petri).

„Nicht auf Wunder warten“

Auch die erzählerische Botschaft des Märchenfilms ist – im Vergleich mit dem klassischen Volksmärchen – konkretisiert, wenngleich unter ideologischen Gesichtspunkten.

So spielt der weise Arat die übergeordnete Instanz, die dem Geheimnisvollen, Unerklärlichen eine Absage erteilt (obgleich er sich selbst in den Wolfsjäger Arasch verwandelt, um Menschen zu prüfen, und Zauberdinge, wie einen Wunderpfeil, verschenkt) sowie rationales Handeln lobt („Besinnen muss man sich, nicht auf Wunder warten, den Ursachen der Not nachgehen“).

Die goldene Jurte (1961): Der weise Arat (D. Lubsandshamdz) prüft die Menschen / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

Zudem setzt sich der Weise über ein Verbot hinweg, „die heilige mongolische Erde aufzubrechen, da er dies als Teil des Unterdrückungsmechanismus’ der Herrschenden ansieht. Statt dessen möchte er die Menschen lehren, die Schätze des Bodens für sich nutzbar zu machen“ (König/Wiedemann/Wolf 1996, S. 123).

Hier erfüllen sich zugleich Erwartungen von DDR-Filmfunktionären, wie z. B. Alexander Abusch, der zu dieser Zeit Kulturminister in der DDR ist. Er plädiert nämlich für solche Märchenstoffe, „die nicht der Verbreitung des Mystizismus dienen, sondern das Kind im Geiste der […] Liebe für das arbeitende Volk erziehen“ sollen (Abusch 1958, S. 265).

Dennoch werden diese zurechtgerückten Botschaften mit klassischem Märcheninstrumentarium wie der hier fast überstrapazierten Zahlensymbolik (drei) kombiniert.

Klassische Zahlensymbolik

Dazu zählt z. B. Dawadorshis Aufbruch zum weisen Arat, um von ihm Antworten auf drei Fragen zu erhalten: Wie wird sein kranker, von Schwermut befallener Vater wieder gesund? Weshalb ist die Quelle eines Flusses versiegt, der Mensch und Tier das Überleben sichert? Und wie wird das blinde Mädchen Sarren-Gerrel (Zedendambin Nordshmaa), in das sich Dawadorshi verliebt hat, wieder sehend?

Die goldene Jurte (1961): Dank Dawadorshi kann Sarren-Gerrel (Z. Nordshmaa) wieder sehen / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

Geschickt verbindet hier das Autorenduo sowohl populäre Stoffe (Märchenheld-Reise) als auch Motive des Mangels (kranker Vater, versiegte/r Fluss/Quelle), die aus anderen Erzählsammlungen bekannt sind, beispielsweise den „Kinder- und Hausmärchen“ (u. a. „Das Wasser des Lebens“, „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“). Im Unterschied dazu muss sich der Held aber weder in einem Schloss noch in der Hölle bewähren, sondern auf dem Meeresgrund.

Die goldene Jurte (1961): Mit dem Spiegeltrickverfahren erscheint der Wasser-Khan (K. Mühlhardt) riesig groß / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

Denn als Dawadorshi die Quelle zum versiegten Fluss freilegt (nicht mit Zauber, aber mit Köpfchen und Muskelkraft), rettet er auch einen sprechenden Fisch: Dieser gibt sich als Tochter (Evelyn Cron) des mächtigen Wasser-Khans (Kurt Mühlhardt) zu erkennen. Im Übrigen die beiden einzigen Rollen, die vom DDR-Schauspielensemble übernommen werden (wobei ihr ‚europäisches’ Aussehen in gewisser Weise als ‚Anderssein’ instrumentalisiert wird).

Der Herrscher prüft Dawadorshi in seinem Unterwasserreich ebenso dreimal, wofür der Held als Belohnung wiederum drei Zaubergegenstände erhält: eine Tarnkappe, ein Hämmerchen, das eine goldene Jurte herbeizaubert, und ein Schafsfell, das Regen bringt. Später setzt er die Wunderdinge sinnhaft in der ‚Oberwelt’ ein.

Unterwasserreiche im Sowjet-Märchenfilm

Diese ‚Unterwassersequenz’, die im Studio entsteht, unterscheidet sich in ihrem fantasievollen Dekor stark von den naturalistisch geprägten Aufnahmen (vgl. Rader 2021, S. 132–134). Stofflich-erzählerisch bedient das Wasserreich dennoch bekannte Gegenentwürfe zum Irdischen, wie in der europäischen Märchenliteratur das „Frau-Holle“-Reich oder die Teufelshölle.

Feuer, Wasser und Posaunen (1968): Wassja (A. Katyschew) weigert sich, die Meeresprinzessin zu heiraten / © DEFA

Filmisch findet es sich im sowjetischen Märchenfilmkino der 1960er-Jahre, z. B. in „Die verzauberte Marie“ (1960), „Feuer, Wasser und Posaunen“ (1968) und „Die schöne Warwara“, 1969, alle R: Alexander Rou). Entgegen der Vorstellung aus der russischen Folklore, „der Ort »unter dem Wasser« sei der Sitz des Bösen“ (Berger 1990, S. 191), was in den drei genannten Produktionen humoristisch flankiert wird, scheint das Unterwasserreich in „Die goldene Jurte“ aber zu wenig erzählerisch in die Haupthandlung integriert.

(Was auch mit dem szenenbildnerischen und tricktechnischen Aufwand, an dem der DEFA-Spezialist Ernst Kunstmann beteiligt ist, in keinem Verhältnis steht – obgleich damit andererseits eine immer wieder eingeforderte ‚Märchenhaftigkeit’ bedient wird.)

Eher ablehnende Filmkritiken

Als der DEFA-Film in den DDR-Kinos startet, wird gerade diese Sequenz oft kritisiert. „Neues Deutschland“ (16.7.1961) ist „von der affektierten Buntheit des Zwischenspiels im Reich des Wasserkhans“ gar nicht angetan. Und für die „Neue Zeit“ versinke das Unterwasserreich „gänzlich im Abziehbilderklischee und in mißglückten Phantasieaufnahmen“ (G. S. 1961, S. 6).

Davon abgesehen ist aber auch das Gesamturteil der meisten Rezensentinnen und Rezensenten eher ablehnend. Der Märchenfilm hat anscheinend die Erwartungen nicht erfüllt – und reiht sich damit ein in die vorhergehenden Produktionen der Jahre 1960/61. Nur wenige finden Lob, z. B. über die farbigen Kameraaufnahmen der Landschaft und das Schauspiel der mongolischen Darstellerinnen und Darsteller.

Die goldene Jurte (1961): Die blinde Sarren-Gerrel (Zedendambin Nordshmaa, l.) / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel

_____________________

Hinter den sieben sächsischen Bergen: Schneewittchen (DDR 1961)

Das kalte Herz (DDR 1950). Eine Spurensuche zur Geschichte des Märchenfilms

DDR reloaded: Der identitätsstiftende DEFA-Märchenfilm

Dabei geht ein wichtiger Aspekt fast gänzlich unter, den als einzige die Parteizeitung „Bauern-Echo“ (20.7.1961) positiv heraushebt, wenn sie schreibt: „Der Film […] hilft uns, den fernen Freund besser kennenzulernen“ (zitiert nach König/Wiedemann/Wolf 1996, S. 124). Wenn das ein Märchenfilm schafft, kann er durchaus zu den gelungenen gezählt werden.

Film: „Die goldene Jurte“ (DDR/MNG, 1961, R: Gottfried Kolditz, Rabschaa Dordschpalam). Ist auf DVD erschienen.

Verwendete Quellen:

- Abusch, Alexander: Aktuelle Probleme und Aufgaben unserer sozialistischen Filmkunst. In: Deutsche Filmkunst 6 (1958), Materialien, Nr. 9, S. 261–270, vgl. auch [o. A.]: Das Feuerzeug. In: Filmspiegel 6 (1959), Nr. 22, S. 5f.

- Berger, Eberhard: Die schöne Warwara (1969). In: Berger, Eberhard/Giera, Joachim (Hrsg.): 77 Märchenfilme. Ein Filmführer für jung und alt. Berlin: Henschel, 1990, S. 187–191.

- „Der Bote des Volkes“ (MNG, 1959, R: Dshigdshid). In: Filmdienst – das Portal für Kino und Filmkultur (abgerufen: 28.9.2025)

- „Erwachen“ (MNG, 1957, R: S. Genden). In: Filmdienst – das Portal für Kino und Filmkultur (abgerufen: 28.9.2025)

- „Die goldene Jurte“ (DDR/MNG, 1961, R: G. Kolditz, R. Dordschpalam). In: Filmportal (abgerufen: 10.10.2025)

- G. S.: Der dritte Sohn rettet das Tal. Deutsch-mongolischer Märchenfilm: „Die goldene Jurte“. In: Neue Zeit 17 (1961), Nr. 169, 23.7.1961, S. 6.

- H. H.: Legende von der Tugend. Der farbige deutsch-mongolische Gemeinschaftsfilm „Die goldene Jurte“. In: Neues Deutschland 16 (1961), Nr. 194, 16.7.1961, S. 4.

- Horn, Katalin: Kontrast. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Begründet von Kurt Ranke. Hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich [u. a.]. Berlin/New York: de Gruyter, 1996, Bd. 8, Sp. 245–252.

- König, Ingelore/Wiedemann, Dieter/Wolf, Lothar (Hrsg.): Die goldene Jurte (1961). In: Dies.: Zwischen Marx und Muck. DEFA-Filme für Kinder. Berlin: Henschel, 1996, S. 122–124.

- Rader, Corinna Alexandra: Die goldene Jurte (1961). Dies.: Von wahren Kunstwelten. Szenographie im DEFA-Märchenfilm. Weimar: VDG, 2021, S. 130–134.

- Schlesinger, Ron: Vor 60 Jahren – Der DDR-Film, der wegen einer Pappmauer verboten wurde. In: t-online (vom 13.8.2021, abgerufen: 27.9.2025)

- Simons, Rotraut: „Der Pfarrer bleibt vom Bild her problematisch“. Ausgewählte Dokumente der Auseinandersetzung mit der Darstellung von Christen in Kinofilmen in der DDR 1956 bis 1989/90. Schriftenreihe des Instituts für Vergleichende Staat-Kirche-Forschung, H. 13, Berlin: 2003, S. 45–47.

- Vogler, Christopher: Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Über die mythologischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos. Frankfurt a. M.: Zweitausendeins, 1997

- [o. A.]: Festliche Premiere. In: Neue Zeit 17 (1961), Nr. 148, 29.6.1961, S. 2.

- [o. A.]: Festliche Premiere für „Die goldene Jurte“. Erster Gemeinschaftsfilm DDR – Mongolische Volksrepublik. In: Neues Deutschland 16 (1961), Nr. 177, 29.6.1961, S. 5.

- [o. A.]: „Die goldene Jurte“. In: Berliner Zeitung 17 (1961), Nr. 177, 29.6.1961, S. 1.

Headerfoto: Die goldene Jurte (DDR/MNG 1961): Dawadorshi (Batsuchijn Zorig) erhält am Ende ein prächtiges Rundzelt / © MDR/DEFA-Stiftung/Peter Blümel